世界が注目!LDが拓く、日本のラグジュアリー不動産市場の最前線

- トップインタビュー

- リゾート・ホテル

2025.09.24

プロフィール

望月 彰(もちづき あきら)

所属:リストデベロップメント株式会社 常務取締役

経歴:創価大学経済学部卒業 2022年中途入社

新卒では三井住友銀行(旧住友銀行)へ入行。法人向けの新規開拓営業や大企業取引を中心に従事し、法人営業部長を務める。その際、日本の金融機関では珍しい「ダブルハット」体制のもと、SMBC日興証券を兼務。銀行と証券、両方の機能を活かし、統合的なソリューションの提供を推進した。また、地域金融の発展にも取り組み、鹿児島県銀行協会の理事を務めるなど幅広い経験を積む。

2022年にリストデベロップメントへ入社。現在は常務取締役として、事業戦略の立案から社内制度改革まで幅広く牽引している。

趣味は音楽制作、ダンス鑑賞、ゴルフ。

――望月さんは中途入社でいらっしゃるので、まずは前職のお話から伺えますか?

そうですね、私は新卒で三井住友銀行(旧住友銀行)へ入行しているのですが、実はちょっと特殊な経歴となっています。就職活動をそれほどしていたわけではなく、元々私はダンサーだったんですよね。自分でダンスチームを作って活動していて、国内でも一定の知名度があるチームになっていました。

そんな背景もあり、「面白いやつだな。」と、声をかけていただいたことが就職のきっかけです。

――えっ?そうなんですか?

そうなんですよ、この話はみなさんに驚かれます(笑)。そんな形で始まった銀行員生活は32年間続き、そのうちの16年間は優良企業の新規開拓に携わっていました。この時の経験が私の社会人のベースを作っています。

優良企業、特に売上100億円以上で外部格付けにも優れる未取引企業を相手にしていたのですが、そういった企業は銀行に困ってないわけですよ。既に付き合いが長い他の銀行さんがいらっしゃったり、そもそも資金繰りに困っていなかったり。新たに銀行が増えると手間が増えるだけであり。

ですので、営業に行っても基本的には門前払いとなりますね(笑)。

――確かにそうですよね、そうなるのが自然な形ですよね。

そうすると、ただ普通に提案するだけでは取引が始まらないんですよね。「ああ、ありがとうね。じゃあ今度何かあったら相談するね。」で終わってしまう。そこで重要なのが、「モノ」を売るのではなく「コト(出来事)」を提供するという考え方です。

――具体的にはどういった考え方なのでしょうか。

銀行の融資で考えた場合、例えば他行に比べてものすごく低い金利を出すとするじゃないですか。金利に優位性があるうちは企業も借りてくれますが、競合企業が同程度、あるいはより低い金利を出してきたらどうなるでしょうか。結果的に取引は1回限りとなり、取引を継続するにはもう価格競争をするしかなく、これはただ「モノ」を売っているだけだと考えます。

そうではなく、「コト(出来事)」を提供すること。ただ、三井住友銀行から融資を受けるだけではなく、「望月」が介在することで期待以上の何かを生み出すことが重要です。それができればお客様は価格ではない部分に唯一無二の価値を感じてくれるので取引が成立しますよね。

これは私の尊敬するある方の言葉ですが、「一度の出会いを永遠の出会いにする=創客」を意識することが大事だし、そのためには「お客様を満足させるだけではダメ。『そこまでやるのか!』と思っていただけるような、満足を超えた感動を生みださなきゃいけない」と部下には常々伝えていました。

――満足を超えた感動、ですか?リストグループと同じですね?

そう!私もね、本当にびっくりしましたよ。リストグループの経営理念に共感したことが入社のきっかけになったと言っても過言ではありません。

――その話、詳しくお聞かせいただけますか?

キャリアの転機があり、転職を意識していました。銀行の子会社への転職は避けたいな思っていたら、銀行側から「リストはどう?」と提案されたんです。ただ、私はこの話を実は一度保留にしました。まさか保留にされるとは思っていなかったようで、人事部は相当焦ったそうです(笑)。

――そんな経緯があったんですね。

正直なところ、リストのことは当時あまりよく知らなかったし、他から既にいただいていたオファーを優先するつもりでした。

ただ、せっかく提案してもらったので、一応HPだけ開いてみたんですよ。そうしたらリストグループの経営理念が真っ先に目に飛び込んできて!「ええっ、俺が追い求め続けてきたものじゃん!」と、本当に驚きました。この時の衝撃は今でも鮮明に思い出せますし、これをきっかけに一転してリストグループへの入社を決めます。

――望月さんは「満足を超えた感動」に共感したとのことですが、リストグループのビジョンについてもう少し詳しくお伺いできますか?

そうですね。では、まず「会社とはどうあるべきか?」という根源的な点についてお話しします。様々な考え方があると思いますが、会社にとって最も大切なことは、将来にわたって社員とその家族の生活を守り、皆の幸福を目指していくことだと私は考えています。

その上で、会社が長期的に発展していくためには、社会の発展に貢献するという社会の一員としての責任も果たす必要もあると認識しております。

――なるほど、その考え方がLDの企業活動の土台となるわけですね。

そうですね。その土台に立った上で、企業活動においては、明確なビジョンを掲げることが極めて重要です。なぜなら、企業が未来を描き、進むべき方向を示す上でビジョンは不可欠な羅針盤となるからです。

ここで言うビジョンとは、私たちが「実現したい未来」のことです。

言い換えれば、企業に所属する全員が共有する「行き先」です。したがって、ビジョンを掲げる主な目的は、「会社の進むべき方向性を明確に示す」ことにあります。

――「ビジョン=実現したい未来」と言われるとイメージしやすいですね。

さらに深く掘り下げると、一口に「実現したい未来」と言っても、「売上1,000億円を達成したい」「業界No.1を目指したい」など、企業によって様々なものが存在しています。

ここで特に重要なのは、「企業の在り方」と「世の中との接点」が、ビジョンの中に明確に存在することです。

私たちの企業は将来どのようにありたいのか(在り方)、そして社会に対してどのような価値を提供し貢献したいのか(世の中との接点)、この二つを深く結びつけたビジョンであることが肝要です。

なぜなら、掲げるビジョンによって、共感し応援してくれる人々の輪の広がりが大きく変わってくるからです。

――応援、ですか?

そうです。例えば、「売上1,000億円を達成したい」という目標をビジョンとして掲げている企業を、お客様をはじめとする外部の方々が心から応援することは難しいのではないでしょうか。

その理由は、その企業の「在り方」や「世の中との接点」が、「売上1,000億円を達成したい」という言葉だけでは伝わってこないからです。

――確かに。なんで売上1,000億円を目指したいのかは分からないですよね。

もちろん、「売上1,000億円を達成したい」という目標自体が悪いわけではありません。しかし、それはあくまで経営戦略における一つの目標です。

真のビジョンは、社内だけで完結するものではなく、私たちが企業活動を通じて関わる全てのステークホルダー、そして直接的な利害関係のない多くの社会の人々からも共感を得て、私たちの仕事そのものを応援したいと感じていただけるような「世の中との接点」を持つことが不可欠です。この点が明確になることによって、「だからLDはこのような仕事をしているのか」という深い理解につながると考えます。

LDのビジョンについては以前に木内さんが話をしているので、こちらの記事もご覧になるとよりイメージしやすいと思います。

地域密着の「Glocal」と世界基準の「Luxury」を両立する成長企業のチャレンジ

――リストグループには「LISTISM」(リストイズム)もあると思います。これについても詳しく教えていただけますか?

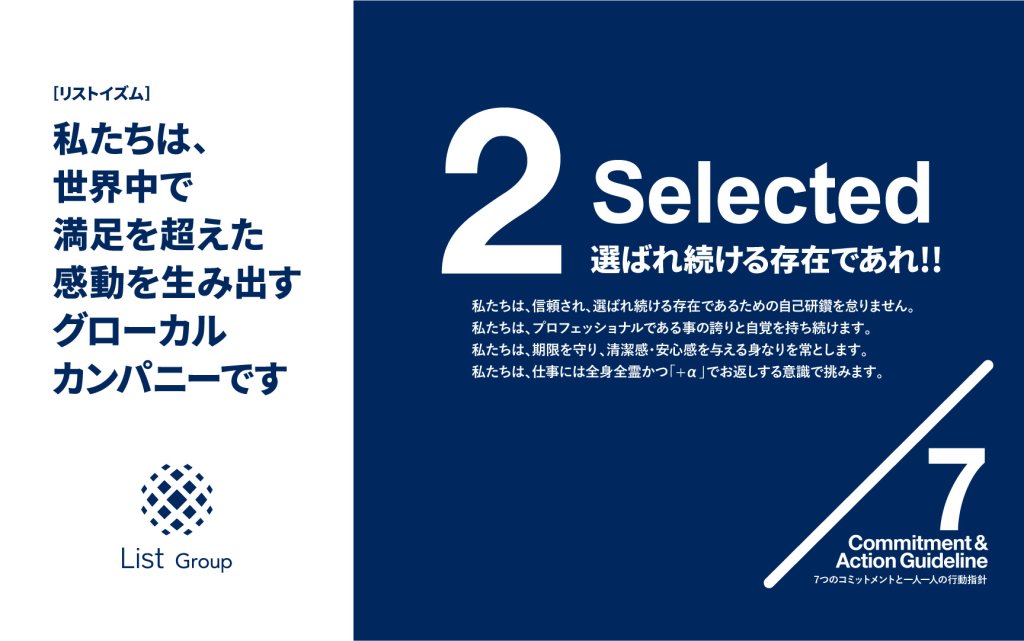

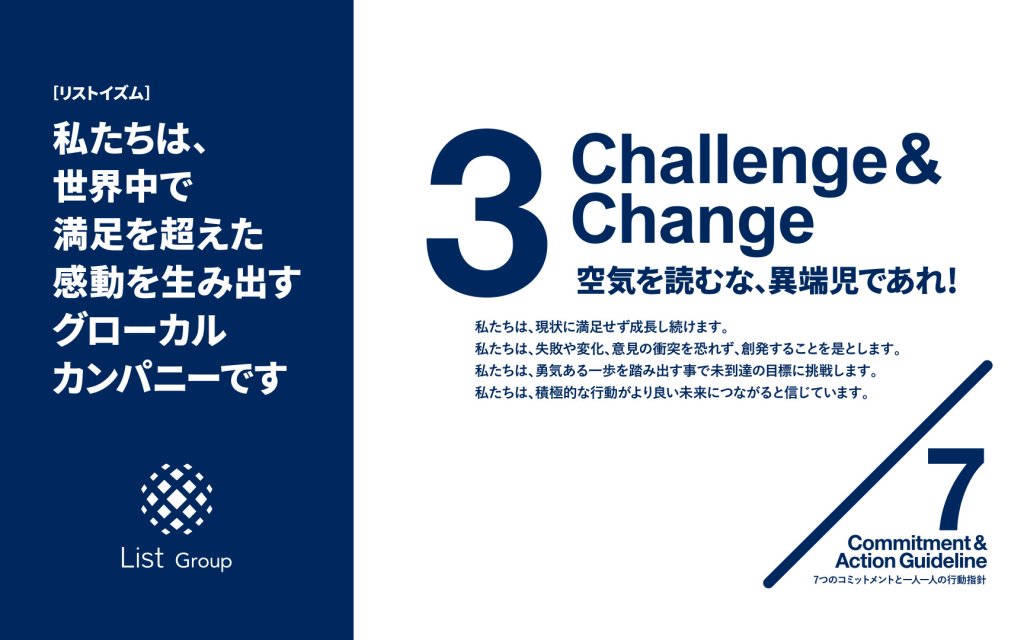

LISTISMには経営理念の他に、企業が果たすべき使命となる「ミッション」や、その実現のために一人ひとりが約束する7つの「コミットメント」が規定されています。

LDでは毎月の全体会議の冒頭と、毎週の課長以上の会議の際にLISTISMを唱和することが慣例となっています。毎年新入社員の皆さんは驚かれますが、それだけ私たちはLISTISMを重視しています。

7つのコミットメント。社員が行動に悩んだ時の基軸となる。

――ちなみに、望月さんが好きなコミットメントはどれですか?

『CHALLENGE&CHANGE』の「私たちは、勇気ある一歩を踏み出す事で未到達の目標に挑戦します。」という言葉は好きですね。

でも一番は『IMAGINATION』の「私たちは、人や地域の想いをカタチにし、世代を超えるサービスを提供し続け、感動のスパイラルを創ります」です。

ニセコでリストファームを創業したことはまさに、地域に根差して地域の方々の想いをカタチにした結果の一つだったと捉えており、コミットメントを体現した事業だと感じています。

――事業を通じて地域の方から感謝してもらえるのは嬉しいことですよね。

不動産開発においても、例えば私たちが開発するマンションに永く住む方だっていらっしゃるわけじゃないですか。30年~40年、もしかしたら子の代、孫の代まで引き継いでいくかもしれない。私たちの仕事は本当に長くお客様の人生に関わっていくわけです。

だからこそ、いかに地域の方々の「こんなところに住みたい」「こんな街になったらいいな」という想いをカタチにしていけるかが重要ですよね。世代を超えてサービスを提供できることはデベロッパーの魅力の一つだと感じますね。

――少し話は変わりますが、金融業界出身の望月さんから見て、不動産業界はどんな風に映りますか?

人が住む場所、過ごす空間を提供するという観点において、やはり人々の生活に密接する非常に重要な業界であると感じています。

一方で、従来の不動産のビジネスモデルには限界があると感じています。昭和の時代から最近まで、これまでの不動産業界は、家屋やビルといったハードに重点を置き、供給側の発想で不動産を提供してきました。

国内においては人口減少や高齢化による消費者の減少という「ダブルの縮小」が避けられない時代の中、単純な供給拡大ではなく、特定層のニーズに応える高付加価値戦略も必要であると考えます。

――特に生産年齢人口が大きく減少すると不動産市場にも大きな影響が出てきそうですよね。

そうですね。その点、私たちリストグループにはSotheby’s International Realty🄬ブランドや、圧倒的に強い顧客本位の営業力、プロフェッショナルとして培った多種多様な不動産を取り扱える開発力があります。

激しい社会構造の変化の中でも、明確に他社との差別化が図れる事業領域を創造することができる基盤がありますし、社員もそれを活用してどんどんチャレンジしていこうという気概に溢れていますよね。

――コミットメントにもある通り、チャレンジは推奨されている会社ですよね。

そうですね、そこは入社して感じたリストグループの良いところですね。皆さん純粋無垢に仕事に取り組み、なかなか上手くいかないことに対しても簡単に弱音を吐かずに前向きに挑戦していますね。特に若い子にパワーがあって、「こんなことをやりたい!」「将来こうなりたい!」と発信してくれますよね。

――言いやすさもあるんでしょうか?

それは間違いなくあると思います。上司が部下の話を熱心に聞くところもリストグループの素敵な文化だと感じました。部下が上司に相談する際、上司は手を止めずに画面を見ながら「うん、どうしたの?結論から端的に話して。」みたいな感じでドライに対応するケースが多いと思います。

でもリストは手を止めて、部下の顔を見て話を聞くし、それが文化として当たり前になってますよね。日常的にそういった環境だから、思ったことを言いやすい側面はあると思います。

――なるほど、私は新卒入社なのでそれが当たり前だと思ってました!

そうですよね。新卒入社だと他の会社の文化ってわからないですよね。でも、リストグループは外から見てもすごくいい社風だなと感じます。

だからこそ、ぜひ弊社の経営理念や社風に共感し、自由闊達に存分に力を発揮したいという皆さんをお待ちしております。不動産のプロフェッショナルとしての力もつけていただける最高の環境がここにあります。ぜひ私たちと共に、不動産事業を通して、人々の生活や社会をより豊かなものにする仕事に取り組んでいきましょう!